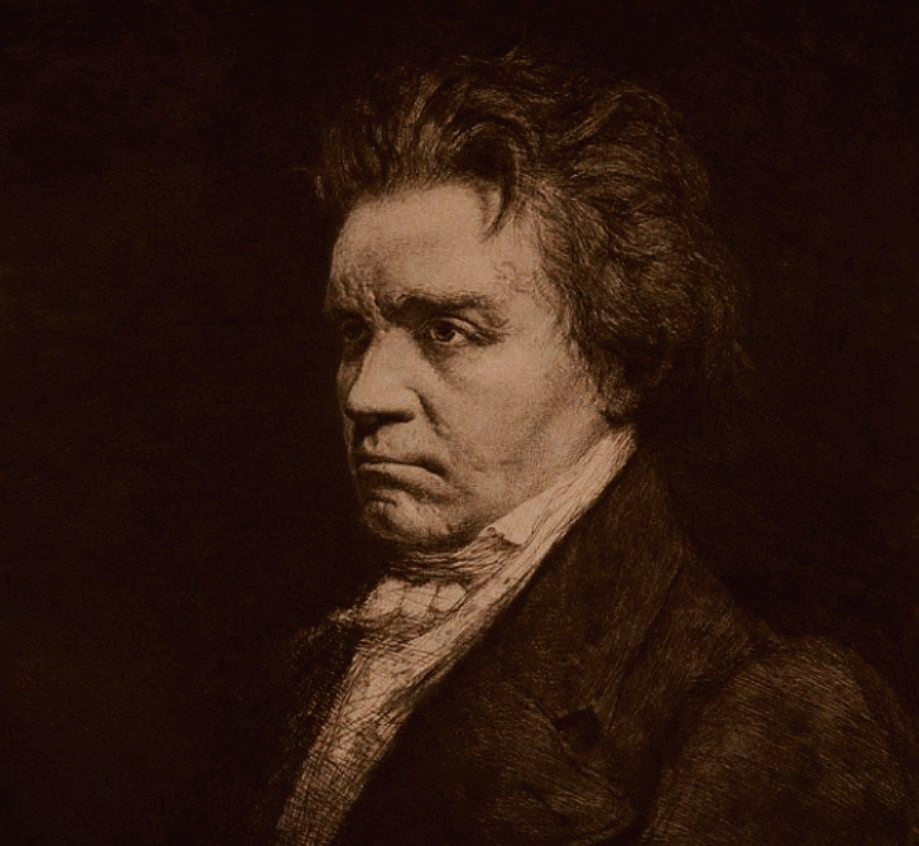

베토벤 교향곡 제3번 E플랫장조 작품 55 '영웅' (Sinfonie Nr.3 Es-dur op.55 "Eroica"/Symphony no.3 in E flat major, op.55 'Eroica')

베토벤의 세 번째 교향곡. 1803년에 작곡된 곡인데, 당시 나온 모든 교향곡들 중 가장 파격적인 곡이자 베토벤의 중기 시대를 대표하는 중요한 작품중 하나이다.

제목인 영웅(에로이카)에서부터 풍겨나오는 존재감이 대단한데, 처음 표지에는 나폴레옹 보나파르트의 성인 Bonaparte의 이름이 쓰여 있었다. 작곡당시에 나폴레옹에게 헌정할 생각이 있었음을 추측해볼 수 있다.

여기에는 당시 빈 주재 프랑스 공사였던 장 바티스트 베르나도트가 베토벤에게 나폴레옹에게 교향곡 하나 써서 헌정해보는게 어떻수라고 은근히 제안한 바도 있었다고 한다.

진위여부는 확실하다 하기 어렵지만(스웨덴 왕이 되고 나서 나폴레옹의 몰락을 방관했으므로) 베르나도트로서도 뛰어난 음악가인 베토벤에게서 나폴레옹을 찬양하는 음악을 받아내는 공을 세우려고 했을 가능성이 있다는 지적도 있긴 하다.

어쨌든 베르나도트가 베토벤에게 곡을 직접적으로 쓰라고 한것은 확실치는 않지만 적어도 두 사람이 나폴레옹에 대해서 대화를 몇차례 나눈 것은 사실이다.

베토벤은 본에 있을 때부터 프랑스 대혁명의 열기에 사로잡혀 있었고, 나폴레옹을 대혁명의 기조인 '자유, 평등, 박애' 를 구현해줄 영웅으로 보고 있었다. 하지만 날이 갈수록 공화주의보다는 쿠데타로 정권을 잡는 등의 행보가 계속되자 점차 의심스럽게 보게 되었고, 결국 황제로 즉위하자 배신감에 분노한 나머지 정성들여 작성된 악보 표지를 찢었다.

베토벤의 제자 페르디난트 리스의 증언인데, 다만 이 때 찢은 것은 자필보가 아닌 필경이 작성한 필사보였다. 하지만 자필보에도 나폴레옹의 이름이 거칠게 긁혀 지워진 것으로 봐서는 엄청 열받았던 듯. 그래서 최종적으로 붙인 제목이 'Sinfonia Eroica 교향곡 영웅'.

"영웅"은 이 곡뿐만이 아니라 베토벤의 중기 스타일을 관통하는 중요한 키워드라고 볼 수있다.

이미 하일리겐슈타트에서 유서를 썼을 정도였던 베토벤은 자신의 고통에 대해서 생각하면서 그것을 이겨내고 작곡가의 길을 계속 가는 것이 진정한 의미에서 '영웅적'이라고 생각했다고 볼 수있다.

이런 내면적인 창작욕에 당시 유럽을 휩쓸던 거대한 기운인 외면적인 영웅 '나폴레옹'에 대한 기대감이 결합되어 이 곡의 탄생에 영향을 끼쳤다고 보는것이 타당할 것이다.

이 곡은 생전에도 꽤 유명했던 곡이었고, 위의 쿠프너와의 일화처럼 베토벤 자신도 꽤 애착을 갖고 있었다. 지금도 수없이 많이 연주되고 해석되고 녹음되어 베토벤의 홀수번 교향곡의 상대적 더한 인기를 입증하고 있는 중이다.

2016년 <BBC Music Magazine>에서 전세계 저명한 현역 지휘자 151명에게 역사상 가장 위대한 교향곡을 설문조사한 결과 베토벤의 "영웅"교향곡이 1위를 차지했다.

참고로 2위는 '합창'교향곡. 지금까지도 음악적으로나 역사적으로나 교향곡 분야에서 가장 혁신적이고 중요한 작품으로 평가받고 있다.

교향곡이라는 장르를 정립한 사람이 하이든이었다면 교향곡을 작곡가의 인생음악으로 만든 사람이 바로 베토벤이었고, 바로 이 영웅교향곡이 그 시발점이라고 볼 수 있다.

영웅 교향곡 이후 교향곡은 단순한 여흥이나 행사를 위한 음악이 아니라 작곡가의 개인적인 사색과 작곡 역량을 드러낼 수 있는 가장 효과적이고 중요한 장르가 되었으며 이런 경향은 현재에도 이어지고 있다.

일단 악장 숫자는 그냥 고만고만한 네 개다. 하지만 그게 전부는 아닌데, 비교적 전통적인 형식의 3악장을 빼고는 미칠듯이 규모가 커지고 엄청난 파격이 가해지고 있다는 점이 중요하다.

1악장의 경우 서주 격으로 두 번 꽝꽝 때려주고 시작하는데, 주제 두 개를 던져주는 것은 고전 시대와 마찬가지지만 그 주제를 주물러대는 전개부는 무려 200마디를 훨씬 넘을 정도로 확장되어 있다.

길이만 길어진게 아니라 리듬의 파격, 불협화음, 잦은 조바꿈 등으로 거의 폭력적인 인상까지 주고 있다. 물론 선배들인 하이든이나 모차르트의 경우에도 몇몇 교향곡들의 전개부에서 다양한 조바꿈을 시도하기도 했지만, 대개 원 조성의 4도 혹은 5도권 이내에서 왔다갔다 하는 정도였고 이렇게까지 길고 터프한 전개 방식을 취하지는 않았다.

주제를 다시 내놓는 재현부나 마무리짓는 종결부도 기존의 것과 달리 많이 변화시키고 있다. 애초에 내림마장조는 신성한 것을 찬양하는 데나 쓰였던 장조인데 이를 인간을 위해 가지고 내려왔다는 데서 의미를 부여하는 사람들도 있다.

1악장의 첫 번째 주제는 탄호이저 서곡이나 좀 과하게 보면 차이코프스키의 교향곡에서도 그 단편을 발견할 수 있을 만큼 널리 퍼져 있다.

여담으로 영웅 교향곡 1악장은 모차르트의 후기 3대 교향곡 중 하나인 39번 교향곡 1악장과 형태가 매우 비슷하다.

2악장은 '장송 행진곡(Marcia funebre)' 이라고 달아놓았는데, 나폴레옹의 죽음을 예견했다고 보는 사람도 있다.

한층 달아오른 기분을 한번에 주저앉히는 효과를 보이는 무겁고 어두운 대목인데, 물론 기본적으로는 그런 조용하고 어두운 정서를 유지하고 있지만 중간에는 C단조와 반대되는 조성인 C장조로 한층 밝아지게 되고,

후반에는 첼로와 콘트라베이스의 강음을 시작으로 한, 결코 다크하다고만은 볼 수 없는 매우 드라마틱한 악구가 등장한다.

느린 악장에 단조 조성을 사용하는 것은 이전에도 꽤 자주 볼 수 있던 시도였지만, 이 정도로 확장되고 비극적인 감정 이입을 시도한 예는 없어서 이것도 중요.

이 장송행진곡의 반주에서 등장하는 소위 "운명의 동기"는 이후 5번에서 중요하게 등장하는데 5번의 스케르초 악장이 1803년에 시작되었다고 보는게 일반적이기 때문에 3번과도 무관하지는 않아보인다.

3악장은 전작인 2번과 마찬가지로 스케르초인데, 템포가 훨씬 빨라져 4분음표 세 개가 한 박으로 취급되는 스피드를 보여준다.

중간 부분에서 호른 세 대가 부는 사냥 나팔식 악구가 튀어나오는 것이나, 처음 부분이 다시 반복되는 대목에서 갑자기 박자를 확 바꿔 진행하는 부분 등도 꽤 신선한 대목.

마지막 4악장은 특이하게 주제 하나를 내놓고 여러 방법으로 가공하는 변주곡 형식을 썼는데, 그 주제가 예전 작품들에서 이미 여러번 사용한 멜로디라서 재활용이 비교적 적었던 베토벤의 창작 방식상 꽤 이례적인 경우로 여겨진다.

그리고 그냥 변주만 죽어라 하는 것도 아니고, 텐션을 주기 위해 푸게타(짧은 푸가)를 도입하거나 소나타 형식의 전개부 원리를 응용하는 등 여러 가지 실험을 보여주고 있다.

관현악 편성은 다음과 같다. 플루트 2/오보에 2/클라리넷 2/바순 2/호른 3/트럼펫 2/팀파니/현 5부(제1바이올린-제2바이올린-비올라-첼로-콘트라베이스).

호른이 두 대가 아니라 세 대가 쓰인 것이 우선 눈에 확 띄고 있다. 물론 선배인 하이든이나 모차르트도 호른을 네 대 사용한 교향곡을 남기고 있지만, 드문 경우이며 더군다나 이렇게 홀수 단위로 쓴 예는 이전에도 없었고 이후에도 거의 없다.

이 세 대의 호른의 역할 분담도 주목할만한데, 세 대 모두 같은 조를 사용했음에도 불구하고 1번이 최고음, 3번이 중고음, 2번이 저음 이렇게 역할이 분담되어 있다.

세 대가 모두 함께 운용되는 경우가 있지만 때때로 3번 호른이 1,2번과 독립적인 용법으로 쓰이기도 한다.

1악장 재현부에서는 1번 호른이 F조로 잠시 이조한 후 다시 Eb조로 크룩을 갈아낄 시간적 여유를 주기 위해서 3번이 한동안 실질적인 1번 역할을 담당하기도 한다.

그 밖에도 콘트라베이스가 첼로와 독립적으로 연주된다는 점도 기존 고전파 교향곡과 다른 점이다.